La principale conclusion de cet article est que les projections de la route ne sont pas de la simple saleté, mais un cocktail chimique et abrasif qui constitue une menace systémique.

- Elles impactent votre santé en vous exposant à un mélange de polluants, de microplastiques et de pathogènes.

- Elles dégradent prématurément votre matériel, en particulier la transmission, générant des coûts de réparation élevés.

- Elles compromettent votre sécurité en réduisant votre visibilité et en générant une fatigue physiologique invisible.

Recommandation : Abandonnez l’idée d’une simple protection contre la salissure et adoptez une véritable stratégie de gestion des risques pour préserver votre intégrité physique et mécanique.

Le crissement familier de la roue sur l’asphalte mouillé, suivi de cette ligne froide et sale qui remonte le long du dos. Pour le cycliste intensif, qu’il soit vélotafeur quotidien ou grand rouleur du week-end, cette sensation est un désagrément banal, presque un rite de passage. La réaction habituelle est simple : un soupir, la promesse d’une machine à laver et d’un bon nettoyage du vélo. On se concentre sur la conséquence visible, la saleté, en pensant que la protection se résume à une veste imperméable et un coup d’éponge. Cette perception est une erreur fondamentale, une simplification qui masque une réalité bien plus inquiétante.

Le véritable problème n’est pas la boue. Ce n’est même pas l’eau. Le véritable ennemi, c’est ce que cette eau transporte. Mais si la clé n’était pas de simplement rester propre, mais de se prémunir activement contre un agresseur silencieux ? Si chaque projection était une attaque ciblée, non seulement contre votre confort, mais contre votre santé, votre sécurité et l’intégrité même de votre monture ? C’est la perspective que nous allons adopter : une analyse quasi scientifique des risques liés au « film routier », ce cocktail insidieux projeté par nos roues.

Cet article va donc au-delà du simple guide d’équipement. Nous allons disséquer la composition de ces projections, quantifier leur impact sur votre organisme et votre matériel, et enfin, définir une stratégie de protection à 360 degrés. Il est temps de ne plus subir la route, mais de la comprendre pour mieux la maîtriser.

Pour ceux qui préfèrent un format condensé, la vidéo suivante résume l’essentiel des points abordés dans notre guide. Une présentation complète pour aller droit au but et visualiser les bons gestes pour rouler sereinement sous la pluie.

Pour aborder ce sujet de manière structurée, cet article analyse point par point les différentes facettes du problème et les solutions à mettre en œuvre. Le sommaire ci-dessous vous guidera à travers cette analyse complète des risques et des parades.

Sommaire : Les multiples facettes de la protection cycliste contre les projections

- L’analyse de ce qui vous éclabousse : pourquoi ce n’est pas juste de l’eau et de la boue

- La panoplie complète du cycliste « anti-projections » pour rester propre et sec de la tête aux pieds

- Voir clair sous la pluie : la technologie de vos lunettes, votre meilleure assurance vie

- Le film routier : ce mélange abrasif qui dévore silencieusement votre transmission

- Optimisez votre protection : les « hacks » simples et pas chers que les coursiers utilisent

- Ce que la route projette sur votre vélo : plus que de la saleté, un poison pour votre mécanique

- Les vibrations, cette fatigue invisible : comment votre vélo vous épuise sans que vous pédaliez

- Le garde-boue : l’éloge du cycliste qui refuse de laisser la météo dicter ses sorties

L’analyse de ce qui vous éclabousse : pourquoi ce n’est pas juste de l’eau et de la boue

L’illusion la plus commune est de croire que la projection n’est qu’un mélange d’eau de pluie et de terre. La réalité est bien plus complexe et alarmante. Ce que votre roue arrière projette sur vous est un concentré de la pollution environnementale : le « film routier ». Ce cocktail se compose de résidus d’hydrocarbures (huile, carburant imbrûlé), de particules fines issues des pots d’échappement, de métaux lourds provenant de l’usure des freins et des pneus, et de polluants agricoles comme les nitrates dans les zones rurales. En France, on estime par exemple que 31% des nappes phréatiques sont polluées aux nitrates, une pollution qui se retrouve sur les routes après ruissellement.

À cette soupe chimique s’ajoute une menace de plus en plus documentée : les microplastiques. L’usure des pneus sur l’asphalte est une source majeure de cette pollution. Une étude américaine a révélé que 84% des microplastiques présents dans l’atmosphère provenaient des routes. Ces particules sont projetées avec l’eau, adhèrent à vos vêtements et peuvent être inhalées ou ingérées. Comme le souligne Jean-François Ghiglione, directeur scientifique au CNRS, après une mission d’étude :

Nous ne nous attendions pas du tout à ces résultats. Nous avons retrouvé des microplastiques dans tous les prélèvements. Tous les fleuves européens sont pollués. On est face à une pollution majeure.

– Jean-François Ghiglione, directeur scientifique au CNRS, Mission Tara Microplastiques 2019 – Le Monde

Enfin, le film routier est un milieu propice au développement de bactéries et autres pathogènes, surtout en milieu urbain où les eaux de ruissellement se chargent de déchets organiques. Chaque éclaboussure sur le bas du visage ou les mains devient alors une potentielle source de contamination. Comprendre cette composition est la première étape pour réaliser que la protection n’est pas une question de confort, mais de santé publique individuelle.

La panoplie complète du cycliste « anti-projections » pour rester propre et sec de la tête aux pieds

Face à la menace du film routier, l’équipement n’est plus un luxe mais une armure. Il ne s’agit pas seulement de rester au sec, mais de créer une barrière physique étanche entre votre corps et les contaminants. La panoplie idéale repose sur un système multicouche intelligent, où chaque élément a un rôle précis. La clé réside dans le duo imperméabilité et respirabilité. Pour le vélotaf, les experts recommandent des vêtements atteignant au minimum des indices de 5000 WP (Waterproof) et 5000 MVP (Moisture Vapor Permeability), garantissant une protection efficace contre la pluie tout en évacuant la transpiration.

Voici les piliers d’une protection vestimentaire intégrale :

- La veste imper-respirante : C’est la pièce maîtresse. Optez pour une membrane de type Pertex ou équivalente, avec des coutures étanches et une coupe longue dans le dos pour protéger des projections de la roue arrière.

- Le surpantalon de pluie : Essentiel pour protéger les jambes et éviter que l’eau ne pénètre dans les chaussures. Les modèles avec de longues fermetures éclair latérales sont un gain de temps précieux, car ils s’enfilent sans retirer ses chaussures.

- Les protections d’extrémités : Les mains et les pieds sont les plus exposés. Des gants imperméables sont indispensables pour garder le contrôle du guidon et des freins. Pour les pieds, les couvre-chaussures ou les guêtres hautes sont la solution la plus efficace pour sceller la jonction entre le pantalon et la chaussure.

Cette photo illustre parfaitement l’ensemble des équipements techniques nécessaires pour former une barrière complète contre les intempéries et les projections toxiques de la route.

N’oubliez pas les lunettes, qui protègent les yeux non seulement de l’eau mais aussi des particules projetées, et le couvre-casque pour les averses les plus intenses. Investir dans cet équipement, ce n’est pas dépenser pour du confort, c’est investir pour sa santé et la régularité de sa pratique. Un cycliste bien équipé est un cycliste qui n’hésite pas à prendre son vélo, quelle que soit la météo.

Voir clair sous la pluie : la technologie de vos lunettes, votre meilleure assurance vie

Sous une pluie battante, le danger le plus immédiat n’est pas d’être mouillé, mais de ne plus voir. La vision est le sens numéro un du cycliste pour anticiper les dangers : un nid-de-poule, une plaque d’égout glissante, un freinage soudain. Lorsque les lunettes sont couvertes de gouttelettes, la perception des distances et des détails est altérée, augmentant drastiquement le risque d’accident. Cette perte de visibilité n’est pas un simple inconfort, c’est une infraction directe au principe de maîtrise de son véhicule. Le Code de la Route français est d’ailleurs très clair à ce sujet.

Tout conducteur doit rester constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Il doit notamment adapter sa vitesse aux circonstances et ne jamais être gêné dans ses mouvements ou son champ de vision.

– Article R412-6 du Code de la Route, Code de la Route français – Légifrance

Heureusement, la technologie offre des solutions redoutables. La plus importante est le traitement hydrophobe. Ce revêtement invisible modifie la tension de surface du verre, forçant l’eau à former des perles compactes qui roulent et s’évacuent avec le flux d’air, au lieu de s’étaler en un film flou. Les traitements les plus performants atteignent un angle de contact avec l’eau supérieur à 110°, garantissant une clarté quasi parfaite même sous une forte averse. Ce traitement est souvent couplé à un traitement anti-buée sur la face interne, qui empêche la condensation due à la différence de température et à l’effort.

Pour une protection optimale, voici les technologies à rechercher :

- Verres de Catégorie 0 : Transparents ou très légèrement teintés, ils sont conçus pour les conditions de faible luminosité (pluie, brouillard) et protègent du vent et des impacts sans assombrir la vision.

- Matériau en polycarbonate : Standard sur les lunettes de sport, il offre une résistance aux impacts bien supérieure au verre, protégeant vos yeux des débris projetés par les autres véhicules.

- Formulations sans PFAS : De plus en plus de marques proposent des traitements hydrophobes performants sans recourir aux substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), nocives pour l’environnement et la santé.

Considérer ses lunettes comme un simple accessoire de style est une erreur. Par temps de pluie, elles deviennent un équipement de sécurité active, votre première ligne de défense contre l’imprévu. C’est votre assurance vie la moins chère.

Le film routier : ce mélange abrasif qui dévore silencieusement votre transmission

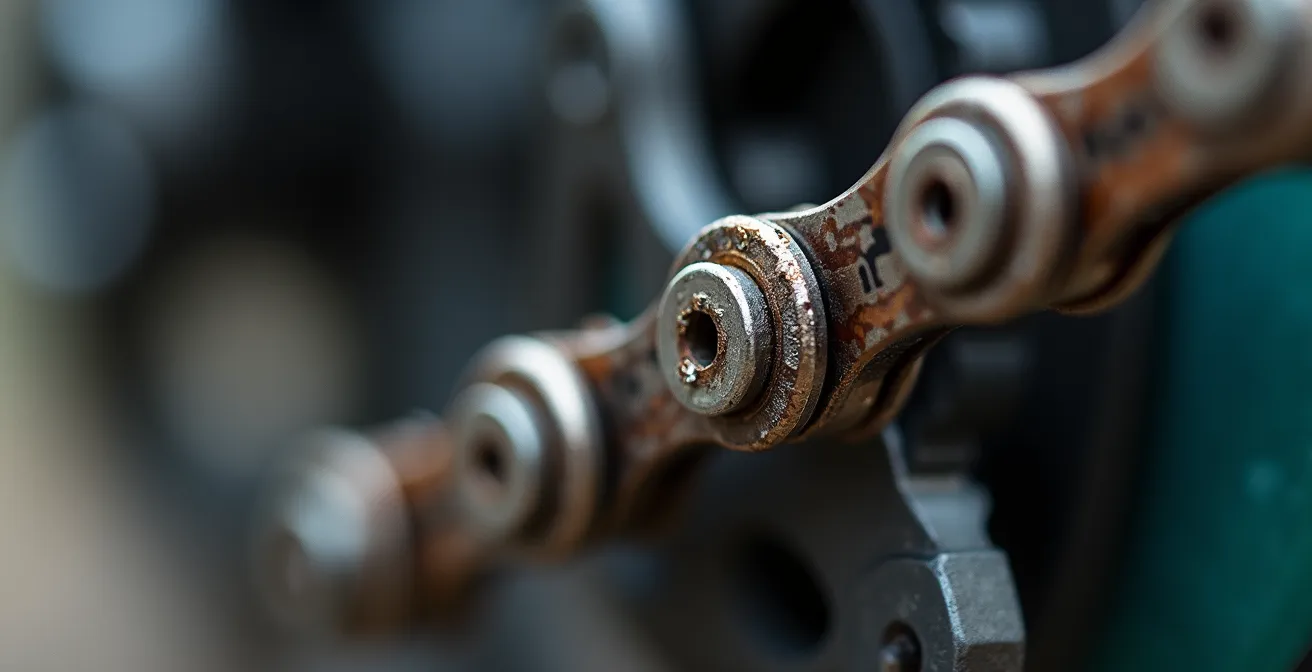

Si le film routier est une menace pour le cycliste, il est un véritable poison pour sa monture. La partie la plus vulnérable est sans conteste la transmission : chaîne, cassette et plateaux. Le mélange d’eau, de sable, de particules métalliques et de résidus d’hydrocarbures forme une pâte abrasive redoutable. Cette « pâte à roder » s’infiltre entre les maillons de la chaîne, dans les dents de la cassette et des plateaux, et accélère l’usure de manière exponentielle. Chaque tour de pédale devient un coup de lime microscopique qui ronge le métal.

La conséquence est double. D’abord, une perte d’efficacité : une transmission encrassée et usée est moins fluide, les changements de vitesse deviennent imprécis et bruyants. Ensuite, et surtout, un coût financier non négligeable. Une chaîne usée s’allonge et déforme les dents de la cassette et des plateaux. Ne pas changer une chaîne à temps (coût : 20-40€) peut entraîner le remplacement de toute la transmission, une opération qui peut facilement dépasser 200€. Un club cycliste français rappelle d’ailleurs que l’entretien est la clé pour maîtriser son budget matériel. Le tableau suivant, basé sur leurs données, illustre la durée de vie des composants, qui peut être réduite de 30 à 50% en cas de roulage fréquent sous la pluie sans entretien adéquat.

Cette illustration montre en gros plan les dégâts causés par l’abrasion du film routier, un ennemi qui ronge le métal à chaque coup de pédale.

Le tableau ci-dessous, issu d’une analyse de la durée de vie de la transmission, met en lumière l’importance de l’entretien préventif, surtout pour les vélotafeurs exposés à des conditions humides.

| Type de pratique | Kilométrage chaîne | Durée cassette | Durée plateaux |

|---|---|---|---|

| Cyclotouriste / loisir | 4000-5000 km | 2-3 chaînes | 3-5 chaînes |

| Cyclosportif | 2500-3500 km | 2-3 chaînes | 3-5 chaînes |

| Compétiteur | 2000-3000 km | 2-3 chaînes | 3-5 chaînes |

| VTT / Gravel | 1500-2500 km | 2-3 chaînes | 3-5 chaînes |

| Vélotaf quotidien (pluie fréquente) | 30-50% plus court si mal entretenu | Usure prématurée si chaîne non changée | Usure prématurée si chaîne non changée |

La solution passe par un rituel post-sortie simple mais non négociable : rincer la transmission à l’eau claire pour enlever le plus gros, dégraisser en profondeur, sécher méticuleusement (à l’aide d’un chiffon ou d’un compresseur), puis appliquer un lubrifiant adapté aux conditions humides. Cette discipline de quelques minutes après chaque sortie pluvieuse est l’investissement le plus rentable pour la longévité de votre vélo.

Optimisez votre protection : les « hacks » simples et pas chers que les coursiers utilisent

Si l’équipement technique est la base d’une bonne protection, l’expérience des cyclistes les plus exposés, comme les coursiers à vélo, nous enseigne qu’il est possible d’optimiser sa défense avec des astuces simples et peu coûteuses. Ces « hacks » ne remplacent pas une bonne veste ou des garde-boue, mais ils viennent combler les failles du système et offrent des solutions de dépannage redoutables.

L’un des matériaux les plus polyvalents pour ces améliorations est la chambre à air usagée. Au lieu de la jeter, elle peut être transformée en plusieurs accessoires de protection. Fixée avec des colliers de serrage sur la partie basse du tube diagonal ou sur le pontet de la fourche, elle crée une bavette de garde-boue DIY qui prolonge la protection et empêche les projections de remonter vers le pédalier et les pieds. Un simple morceau rectangulaire fixé sous les rails de la selle peut également servir de garde-boue arrière minimaliste mais efficace en cas d’urgence.

Voici quelques-unes des astuces les plus populaires et efficaces :

- Protection du cadre : Enrouler des morceaux de chambre à air autour de la base arrière (côté transmission) la protège non seulement des projections, mais aussi des chocs de la chaîne sur terrain accidenté.

- Étanchéité des commandes : Lors de très fortes averses, les composants électroniques (compteur GPS, commandes Di2/AXS) peuvent souffrir. Un simple morceau de film alimentaire ou un petit sac de congélation fixé avec un élastique peut leur sauver la vie.

- Bavette sur-mesure : Pour une version plus rigide de la bavette, une vieille chemise de classement en plastique peut être découpée à la forme désirée et fixée au garde-boue existant pour une extension maximale.

Ces solutions, bien que peu esthétiques pour certains, sont la preuve d’une approche pragmatique et fonctionnelle. Elles témoignent d’une compréhension profonde des points faibles de la protection standard. Les mécaniciens cyclistes confirment que, même si elles ne remplacent pas un équipement dédié, ces astuces offrent une protection tout à fait suffisante pour un dépannage ou un usage occasionnel, permettant de rester au sec et de protéger son matériel sans investissement initial.

Ce que la route projette sur votre vélo : plus que de la saleté, un poison pour votre mécanique

L’agression du film routier ne se limite pas à la transmission. C’est l’ensemble des composants du vélo qui est exposé à une corrosion accélérée et à des dysfonctionnements. Le sel de déneigement utilisé en hiver sur de nombreuses routes françaises est l’ennemi public numéro un. Il forme une saumure qui, projetée partout, s’infiltre dans les moindres recoins et attaque vicieusement les métaux. Comme le résume un cycliste canadien expérimenté sur un forum : « Le sel tue tout. Kit, composants et cadres. »

Au-delà du sel, l’humidité constante et l’acidité du film routier s’attaquent à de nombreux points névralgiques :

- Les roulements : Ceux des roues, du jeu de direction et du boîtier de pédalier sont particulièrement vulnérables. Même s’ils sont scellés, une exposition répétée à des projections à haute pression peut faire pénétrer l’eau et la saleté, provoquant un grippage et une usure prématurée.

- La câblerie : Les câbles de dérailleur et de freins (pour les systèmes mécaniques) peuvent s’oxyder à l’intérieur de leurs gaines. Le résultat est une friction accrue, des changements de vitesse lents et un freinage moins réactif.

- La visserie : Les têtes de vis en acier, si elles ne sont pas de qualité inoxydable ou correctement graissées, peuvent rouiller rapidement, compliquant, voire rendant impossible tout réglage ou démontage futur.

- Les freins à disque : Si les disques eux-mêmes sont en acier inoxydable, ils peuvent être contaminés par les lubrifiants projetés depuis la chaîne ou par le film routier lui-même, ce qui réduit considérablement leur puissance de freinage et provoque des bruits stridents.

La protection passe par une routine d’entretien préventif. Après une sortie humide, un rinçage global du vélo à l’eau claire est un minimum. Pour une protection plus durable, des produits spécifiques peuvent être appliqués. Un spray protecteur (type WD-40 ou équivalent) sur la visserie et les parties métalliques exposées (en évitant soigneusement les surfaces de freinage) crée une fine couche qui repousse l’humidité et prévient la corrosion. Cette approche systématique transforme l’entretien d’une corvée en un acte de préservation de son investissement.

Les vibrations, cette fatigue invisible : comment votre vélo vous épuise sans que vous pédaliez

Au-delà des menaces chimiques et mécaniques, les projections et le mauvais état des routes qu’elles révèlent sont la source d’un ennemi bien plus insidieux : les vibrations. Rouler sur un bitume granuleux, un pavé humide ou une départementale dégradée transmet des vibrations à haute fréquence à travers tout le vélo. Le corps du cycliste, pour maintenir sa stabilité et sa posture, doit constamment lutter contre ces micro-secousses. Cette lutte n’est pas passive ; elle engendre une dépense énergétique et une fatigue musculaire qui s’ajoutent à l’effort du pédalage.

Une étude scientifique publiée sur PubMed a clairement démontré l’impact physiologique de ces vibrations. Les chercheurs ont observé une augmentation significative de l’activation musculaire non seulement dans les jambes, mais aussi et surtout dans les bras et les épaules, qui travaillent plus dur pour stabiliser le haut du corps. Cette « co-contraction » musculaire, nécessaire pour amortir les chocs, est une source de fatigue qui n’est pas directement liée à la production de puissance. Vous vous épuisez sans même vous en rendre compte, simplement en tenant votre guidon.

Les exigences accrues en matière de stabilisation du haut du corps sont mises en évidence par une augmentation de l’activation musculaire des bras et des épaules.

– Josef Viellehner et Wolfgang Potthast, Étude scientifique PubMed – Effet des vibrations sur cinématique et activation musculaire

Cette fatigue vibratoire a des conséquences directes sur la sécurité. Des mains et des bras fatigués sont moins réactifs pour freiner ou éviter un obstacle. Une fatigue générale diminue la concentration et la capacité à prendre les bonnes décisions. Lutter contre ce phénomène est donc un enjeu de performance et de sécurité. Heureusement, plusieurs solutions techniques et posturales permettent d’atténuer ces vibrations.

Votre plan d’action pour réduire la fatigue vibratoire

- Audit des pneus : Vérifiez la largeur de vos pneus actuels. Envisagez de passer à une section supérieure (ex: de 25 à 30 ou 32 mm) et ajustez la pression à la baisse pour augmenter l’absorption des chocs.

- Analyse des points de contact : Évaluez la qualité de votre guidoline ou de vos poignées. Sont-elles assez épaisses et absorbantes ? Examinez votre selle et votre tige de selle ; une tige en carbone peut filtrer les vibrations.

- Étude posturale : Assurez-vous que votre position sur le vélo n’est pas trop tendue. Des bras et des coudes légèrement fléchis agissent comme des amortisseurs naturels.

- Identification des systèmes spécifiques : Recherchez si votre vélo ou des modèles compatibles proposent des systèmes anti-vibrations intégrés (potence suspendue, inserts, etc.), particulièrement si vous roulez souvent sur des routes dégradées.

- Plan d’intégration : Priorisez les changements. Commencez par le plus simple et le moins cher (pression des pneus), puis envisagez des investissements plus conséquents (tige de selle, pneus plus larges) si le problème persiste.

À retenir

- Les projections ne sont pas de la saleté, mais un « film routier » toxique et abrasif (hydrocarbures, microplastiques, sel).

- La protection n’est pas qu’une question de confort, mais une stratégie de gestion des risques pour la santé (toxicité), le matériel (corrosion) et la sécurité (visibilité, fatigue).

- Le garde-boue n’est pas un accessoire, mais la première et la plus efficace des barrières contre l’ensemble de ces menaces.

Le garde-boue : l’éloge du cycliste qui refuse de laisser la météo dicter ses sorties

Après avoir analysé la nature toxique des projections, leur impact dévastateur sur la mécanique et leur contribution à la fatigue invisible, la conclusion s’impose d’elle-même : la meilleure stratégie n’est pas de subir et de réparer, mais de prévenir à la source. Et l’outil de prévention par excellence, souvent dénigré pour son esthétique, est le garde-boue. Son rôle est bien plus fondamental que de simplement protéger un pantalon. C’est la première ligne de défense qui empêche le film routier d’atteindre le cycliste et les composants critiques du vélo.

Un garde-boue de qualité, long et enveloppant, réduit de plus de 90% la quantité de projections. C’est 90% de contaminants en moins sur vos vêtements et votre peau, 90% d’abrasifs en moins sur votre transmission, et 90% d’eau en moins sur vos lunettes et dans vos chaussures. Pour un investissement qui représente en moyenne 50€ pour une paire de qualité en France, le retour sur investissement en termes de santé préservée, de longévité du matériel et de confort est tout simplement imbattable. C’est l’accessoire qui transforme la pratique du vélo par temps humide d’une épreuve à une simple formalité.

L’image du garde-boue comme un accessoire lourd et disgracieux est aujourd’hui obsolète. Les fabricants proposent des modèles élégants, légers et parfaitement intégrés, y compris pour les vélos de route et les gravels les plus modernes. Cet équipement devient le symbole du cycliste intelligent et pragmatique, celui qui a compris que la régularité de sa pratique, et donc ses bénéfices sur la santé, dépend de sa capacité à s’affranchir des contraintes météorologiques.

Dans un pays comme la France, où le gouvernement vise à développer la pratique du vélo, comme en témoigne la part modale du vélo dans les trajets domicile-travail, le garde-boue est un levier essentiel pour encourager les néo-cyclistes à persévérer au-delà de l’été. Il représente la différence entre un vélo qui sort 50 jours par an et un vélo qui en sort 250. Faire l’éloge du garde-boue, c’est faire l’éloge de la constance et de la résilience.

Il est temps de passer de la simple réaction face à la saleté à une véritable stratégie de gestion des risques. L’étape suivante consiste à auditer votre équipement actuel et à planifier les améliorations nécessaires pour garantir votre santé, votre sécurité et la longévité de votre matériel.